14.12 晩秋の大和路を歩く(2015年・・その1)

2.日時・コース

・日時:20154年11月12日

・場所:奈良盆地の東山麓・宇陀を巡る

第1日目:近鉄室生口大野駅−−(バス)−−室生寺−−近鉄室生口大野駅−−JR奈良駅

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

| 1.室生寺 | |

| 奈良時代の末期、国の勅命によって創建される。その後山林修行の道場として、各宗兼学の寺院として独特の仏教文化を形成してきた。特に平安前期にはその時代の多くの仏教文化を継承しています。また高野山の女人禁制に対して、女性の参拝を許した真言道場・女人高野として多くの人に親しまれてきました。そして元禄時代にはあの有名な将軍綱吉の生母桂昌院の強い庇護を受け栄えています。 室生寺の歴史には他の寺院と違ったものがあり、それが室生山と言う立地場所も絡み何か神秘的な雰囲気を醸し出しているように思います。寺院建築物や仏像は一級です。写真界の巨匠・土門拳が何十回も通いその魅力を写真に収めております。今回その魅力の一部が理解できました。 |

|

|

|

| 写真1: 秋彩室生の山々 | |

| 室生川に面した山の南側斜面に室生寺がある。 | |

|

|

| 写真2: 室生寺太鼓橋前の表門 | |

| 表門前の石塔「女人高野室生寺」の上にある家紋はあの有名な徳川綱吉の生母・桂昌院の生家の家紋と言われている。 | |

|

|

| 写真3: 室生寺秋彩(1) | |

|

|

| 写真4 :室生寺秋彩(2) | |

|

|

| 写真5: 室生寺秋彩(3) | |

|

|

| 写真6: 仁王門 | |

|

|

| 写真7: 室生寺秋彩(4)・・仁王門前 | |

| 一人の虚無僧が尺八を奏でており、深山の境内に響きわたり風情のある場景です | |

|

|

| 写真8: 虚無僧秋影 | |

|

|

| 写真9: 虚無僧秋影(2) | |

|

|

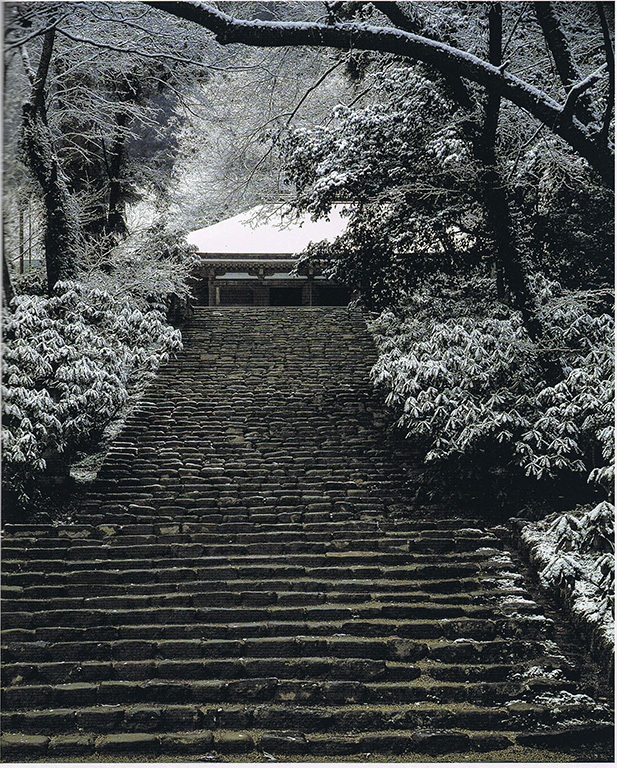

| 写真10: 秋の鎧坂・金堂見上げ | |

| 初夏の5月初旬には、鎧坂両脇のシャクナゲが咲き誇り女人高野の華やかな光景を呈するようです | |

|

|

| 資料写真1: 雪の鎧坂・金堂見上げ・・・1978年 「女人高野室生寺」(美術出版社、1978年)より |

|

| 写真界の巨匠・土門拳は室生寺に何十回も通い詰め四季折々の写真を撮っている。晩年病に倒れてからも、室生寺のよい風景は荒木良仙住職の「全山白皚皚(ガイガイ)たる雪の室生寺が第一等であると思う」との言葉に惹かれ、雪の室生寺撮影に執念を燃やした。そしてついに1978年3月18日、春の淡雪の室生寺を撮ったと言われている。 | |

| −−−***−−− | |

|

|

| 写真11: 金堂秋彩・・正面 | |

| 正面側面ともに五間の単層寄せ棟造りの柿葺で平安時代初期の創建(国宝)です。深山の斜面をうまく利用し、日本の木造建築の原点をなす端整で気品のある美しさがあります。内陣には1本作りのご本尊・釈迦如来立像(平安時代初期、国宝)など多くの見応えのある仏像が安置されています | |

|

|

| 写真12: 金堂秋彩・・側面 | |

|

|

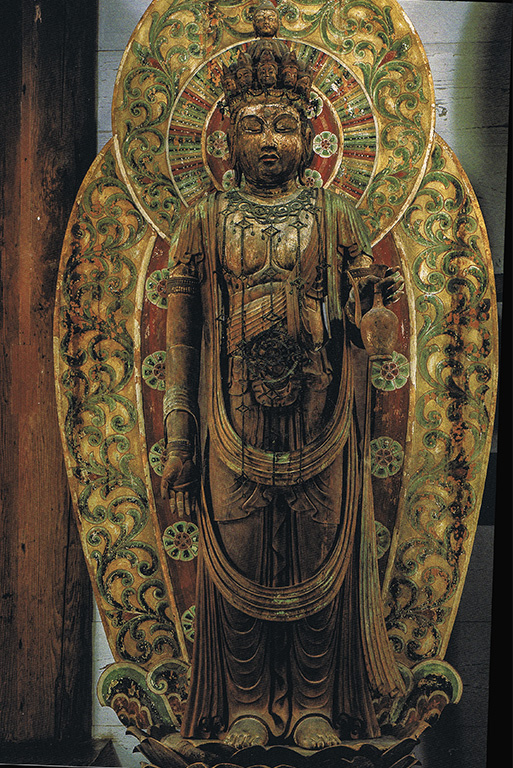

| 資料写真2:十一面観音立像(金堂) 1977年 「金堂に入るとまっ先にこの観音像の色っぽさに魂を奪われる」と絶賛している。 土門によって再発見された仏像と言われている。 |

資料写真3:釈迦如来座像面相左(弥勒堂) 1977年 「有名な寺寺を廻ったが、この像ぐらい利口で頭のいい顔をした、そして天下一の美男の仏像はなかった」 として、日本一と讃えている。 |

| 資料写真:写真界の巨匠・土門拳が絶賛した仏像 | |

| −−−***−−− | |

|

|

| 写真13: 本堂秋彩 | |

| 五間四方の入母屋造りの大きな建物で1308年の建立(国宝)、真言宗の最も重要な法儀を行う堂であることから本堂と呼ばれている。室生寺のご本尊如意輪観音菩薩像(平安時代,重文)など多くの仏像が安置されています。 | |

|

|

| 写真14: 本堂秋彩(2) | |

| 本堂前のモミジが山寺らしい風景を作り出し美しいです | |

|

|

| 写真15: 本堂幻影 | |

| 天空を泳ぐ鯉?・・・・澄み切った本堂前にある池に投影された本堂の反射像です | |

|

|

| 写真16: 本堂幻影(2) | |

| この写真も澄み切った本堂前にある池に投影された本堂の反射像です・・・・下記正影写真に劣らず綺麗です | |

|

|

| 写真17: 本堂正影 | |

|

|

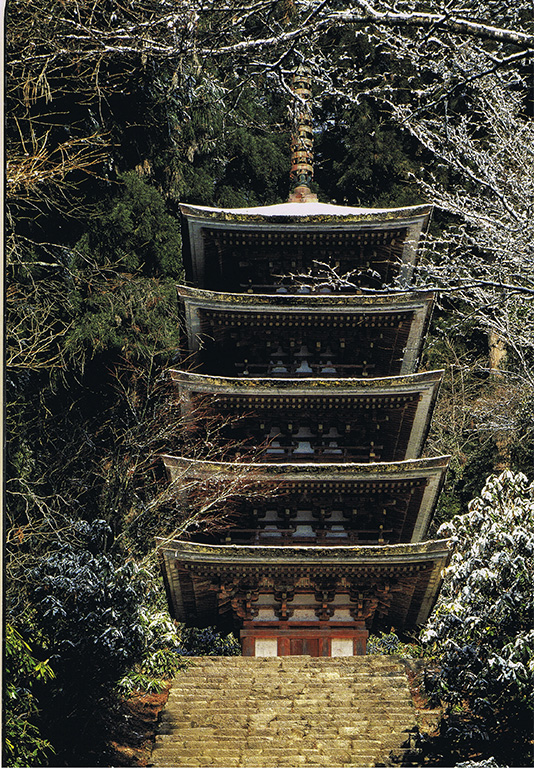

| 写真18:秋の五重塔全景 平安時代初期(国宝) |

資料写真4: 雪の五重塔全景 |

| 総高16.1mと屋内に立つ五重塔としては最小である。室生山中最古の建築物である | 土門拳1978年の作品である 「女人高野室生寺」(美術出版社、1978年)より |

|

|

| 写真19: 秋の五重塔全景 | |

| 屋根の勾配がゆるく軒の出が深い檜皮葺の屋根と朱塗りの柱や白壁が好対照をなしており、端整な均整のとれた塔を形成しています。平成十年に台風により大きな損傷を負い、平成十二年に修復、落慶しました。平安時代にこのような建築物が建てられたとは驚きです。 | |

|

|

| 写真20: 秋の五重塔 珍しい独特の相輪 |

|

| 塔頂上の相輪は、九輪の上に一般の塔に多く設置されている水煙でなく宝鐸を吊りめぐらした天蓋形式で珍しい。写真21参照 | |

|

|

| 写真21: 薬師寺東塔の相輪部水煙(参考資料写真) | |

| 現在薬師寺東塔(国宝)は解体修理中で相輪の解体部を見ることが出来る。水煙は仏舎利を守るという塔の象徴的な部分であるため細かな像が配置されており、まさに代表的な水煙である。 | |

|

|

| 写真22: たたずむ石仏 | |

| 五重塔脇に設置されている石仏群、室生寺の変遷を見守ってきたように感じます。 | |