14.13 晩秋の大和路を歩く(2015年・・その2)

2.日時・コース

・日時:20154年11月12日(夜間)、13日

・場所:奈良盆地中央の西の京・平城京跡を巡る

第1日目(夜間):猿沢池・・・猿沢池よりライトアップされた興福寺の五重塔撮影

第2日目:JR奈良駅--(バス)--大池・・(徒歩)・・薬師寺・・唐招提寺・・近鉄西の京駅--

--近鉄西大寺駅・・西大寺・・平城京跡資料館・・第一次大極殿--(バス)--近鉄西大寺駅

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

| 1.夜空に浮かぶ興福寺・五重塔を撮る |

|

| 写真1: 秋の夜空に浮かぶ興福寺五重塔 奈良猿沢池 |

| 昨年手撮りで失敗、今年は三脚持参で撮りました。池縁の黄葉した柳が風に吹かれたなびき、晩秋の趣がありました。 |

|

| 写真2: 秋の夜空に浮かぶ興福寺五重塔 奈良猿沢池 |

| ******** |

| 2.薬師寺 |

| 680年に天武天皇により発願され、文部天皇の時代に飛鳥の地に創建されました。その後710年の平城遷都に伴い現在地に移されました。以来1300年の時を経、多くの災害を受け、特に享禄元年(1528年)の兵火では東塔を除く全ての諸堂が灰燼に帰しました。その後昭和、平成を経て現在の姿に復興されました。 |

|

| 写真3: 薬師寺遠望 大池より |

| 残念ながら現在国宝東塔(右側)が修理中のため幌が被されている |

|

| 写真4: 薬師寺遠望(2) |

|

| 写真5: 薬師寺遠望(3) |

|

| 写真6: 薬師寺西塔秋彩 南門前 |

|

| 写真7: 威厳ある金堂 |

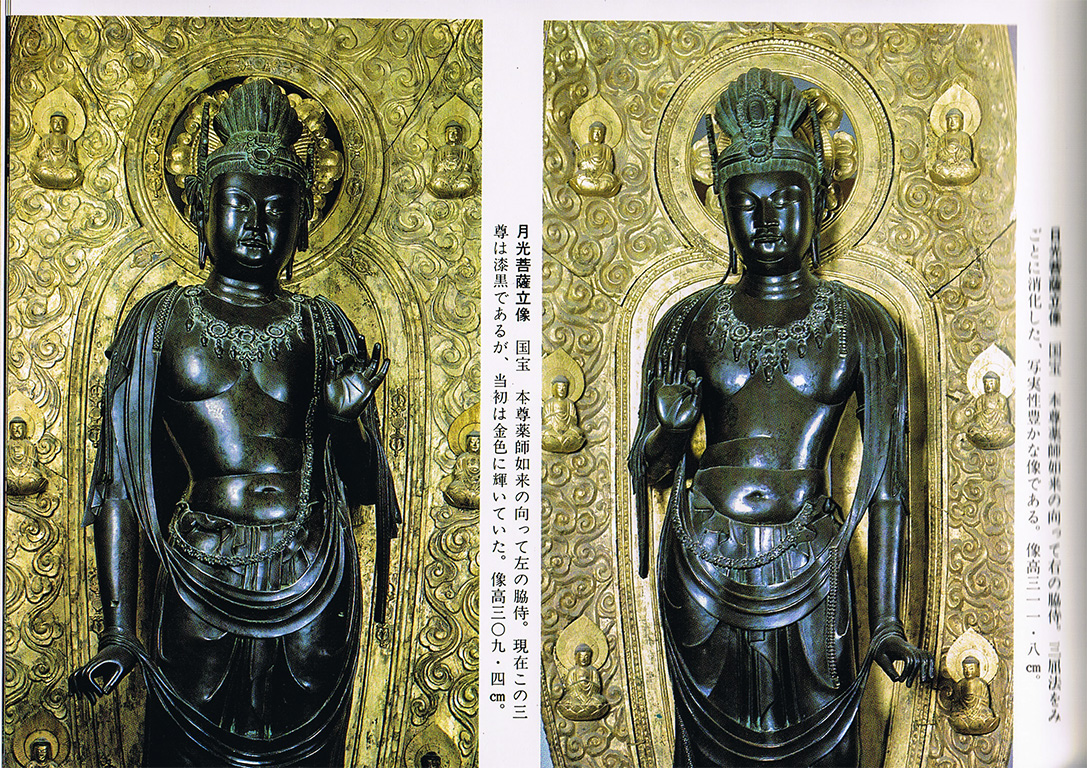

| 二重二閣、五間四面、瓦葺きで各層に裳階を付けた美しい堂で、竜宮造りと呼ばれている。薬師寺の白鳳伽藍は他の建物もこの形式に統一されている。 金堂に安置されている薬師三尊像(国宝、白鳳時代)に対して、和辻哲郎は名著「古寺巡礼」の中で「・・・美しい荘厳な顔、・・・力強い雄大な肢体、・・・底知れぬ深みを感じさせるような古銅のの色、その銅のつややかな肌がふっくりと盛りあがっているあの気高い胸、・・・それはまさしく人の姿に人間以上の威厳を表現したものである。・・・」と絶賛しています。写実的な銅仏像は木造仏と違った色気が感じられます。下記写真資料参照 |

|

| 資料写真7:日光菩薩立像(右)と月光菩薩立像(左) (探歩日本の古寺12(小学館)P105より引用) |

|

| 写真8: 堂々たる大講堂 |

| 正面41m、奥行き20m、高さ17mあり、伽藍最大の建造物です。 |

|

| 写真9: 西塔・極楽浄土の光 |

| 兵火で焼失し、昭和56年に453年ぶりに創建当初の白鴎様式で復興されました。創建当初の東塔(現在修理中)と並び立つ姿は華麗です。 ちょうど塔を見上げていると相輪上の雲の切れ間から一瞬光芒が射し天上からの極楽浄土の光を思わせ、思わず手を合わせて撮りました。 |

|

| 写真10: 東塔の水煙降臨展 |

| ちょうど東塔修理中のため、東塔の重要部材を展示した「水煙降臨展」が開催されていました |

|

| 写真11: 相輪部材 |

| 塔の最上部、屋根の上にそびえる相輪部材で仏舎利が収められている象徴的な部分です。さつ管・・伏鉢・・九輪単体と水煙部 |

|

| 写真12: 東塔水煙部 |

| 相輪の上層部には貴い塔が火災に遭わないようにとの願いを込め青銅製の水煙(4枚)が祀られています。水煙には透かし彫りされた24人の飛天が笛を奏で、花を蒔き、祈りを捧げる姿で配置され大空に御仏を讃えています。奈良時代の高い工芸技術を現代に伝える貴重なものです。 |

|

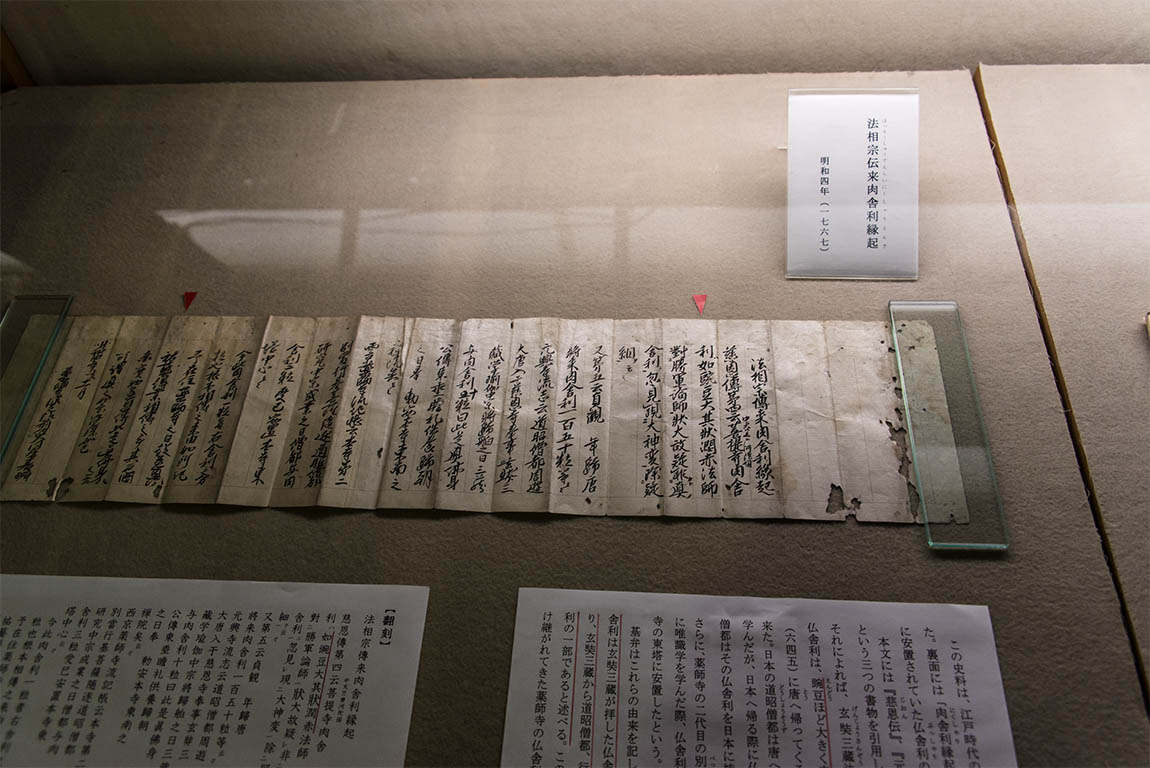

| 写真13: 仏舎利緣起資料 |

| 下拡大写真写真参照 |

|

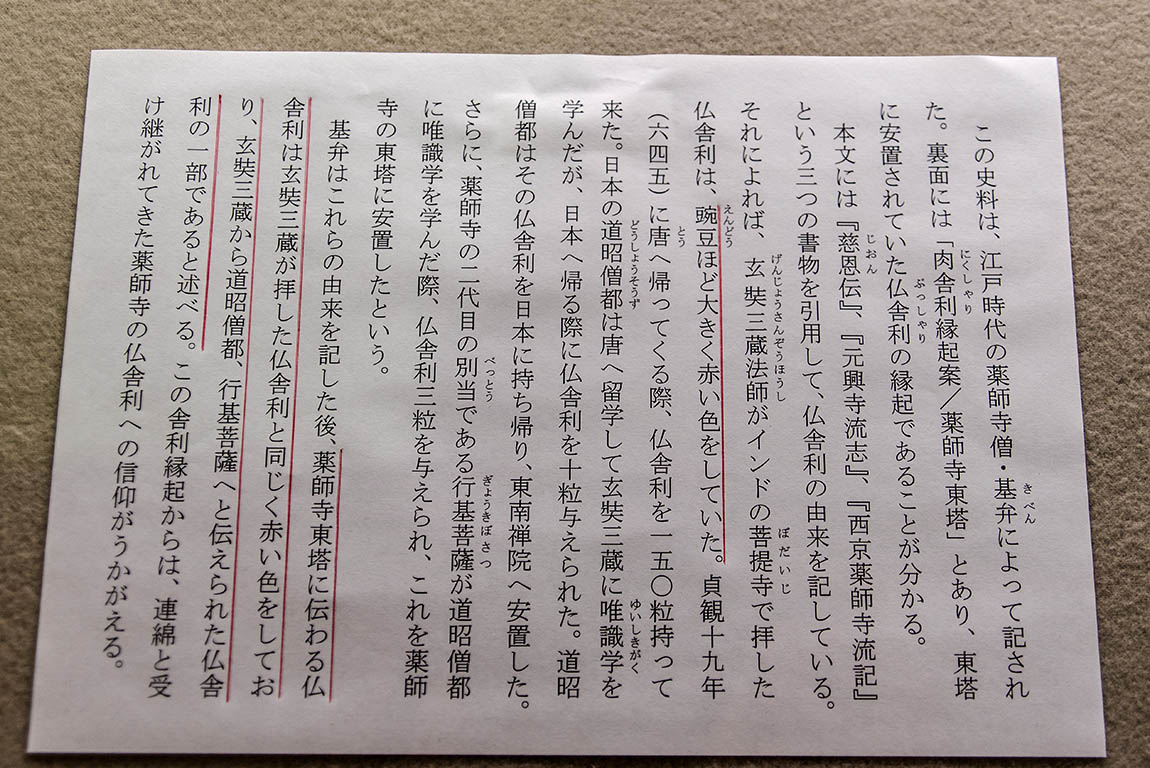

| 写真14: 東塔仏舎利の由来 |

| 玄奘三蔵法師がインドの菩提寺から持ち帰った仏舎利の一部であると記しています |

|

| 写真15: 東塔心柱奉安仏舎利 |

| 今回の解体で相輪下の心柱先端に埋め込まれた木箱に収められた舎利容器が発見されました。舎利容器は高さ約10cmの木製で中が見えるように水晶の板がはめられています。 |

|

| 写真16: 仏舎利 |

| 舎利緣起に記されているように、赤い舎利が見え、玄奘三蔵法師伝来のものを収めた可能性が高いとのことです。解体修理の現場にてこのような貴重なものを直に見ることが出来ありがたい思いです。 |

|

| 写真17: 玄奘三蔵院伽藍・・玄奘塔 |

|

| 写真18(資料写真):大唐西域壁画殿・・・西方浄土須弥山 (C)平山郁夫提供 kodansha/アフロ・・・・Web画像引用 |

| 故平山郁夫画伯が玄奘三蔵法師の足跡を求め何度も現地に足を運び、30年の歳月をかけて三蔵法師の精神を描いた壁画です。絵身舎利として祀られています。 平山画伯が薬師寺に納める前に、東京の国立博物館でこれらの壁画を展示しました。そのときヒマラヤの山々を何度も訪れスケッチし、極楽浄土を示す「西方浄土須弥山」の壁画を完成させたと聞いており、大変興味をもって見学しました。その壁画をまじかに見て強い衝撃を覚えたことが思い出されます。写真ではとうてい表現できない迫力を感じました。 |

|

| 写真19: 路傍の土壁 |

| 奈良らしい風景で何か心休まる場景です。 |

| ******** |

| 3.唐招提寺 |

| 天平時代後期(759年)に唐の高僧・鑑真大和上が僧が戒律を学ぶ道場として創建した名刹です。 |

|

| 写真20: 金堂(国宝) |

|

| 写真21: 金堂(国宝) |

|

| 写真22: 天平様式の諸堂 |

|

| 写真23: 校倉造りの経蔵 |

| ******** |

| 4.西大寺 |

| 奈良時代後期、東の東大寺に対する西の西大寺として創建され、多くの諸堂を持つ大寺院として栄えました。しかし今はその面影は全くありません。現在の建物は江戸時代以降のものです。 |

|

| 写真24: 西大寺四王金堂 |

|

| 写真25: 西大寺本堂(重要文化財) |

| ******** |

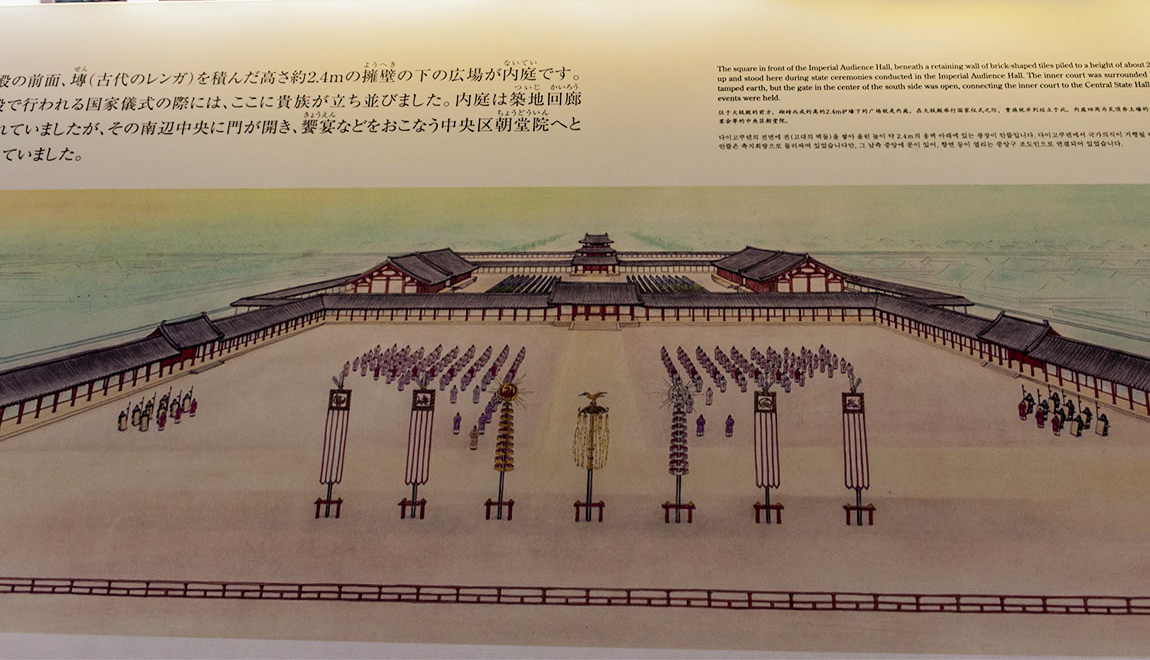

| 5.平城京跡 |

| 和銅3年(710年)、飛鳥に近い藤原京から奈良盆地の北端の地に平城京が作られ遷都しました。都は唐の長安をモデルに設計され、南北約5km、東西約6km、中央北端に政治の中心となる平城京が造られました。この平城京は1km四方で、大極殿などの宮殿のほか天皇の住まいがあり、その周囲には役所が建ち並んでいました。現在、第一次大極殿、朱雀門、東院庭園などが復元されています。更に現在発掘調査が継続中です。なお平城京跡資料館には発掘資料、資料を基にした復元模型など分かりやすい展示があります。 |

|

| 写真26: 第一次大極殿 |

| 発掘調査データなどをもとにして平成13年から9年の歳月をかけ、平城遷都1300年の平成22年に完成しました |

|

| 写真27: 第一次大極殿 |

| 間口44m、奥行き20m、屋根の高さが27mで平城京の中で最大の建物です |

|

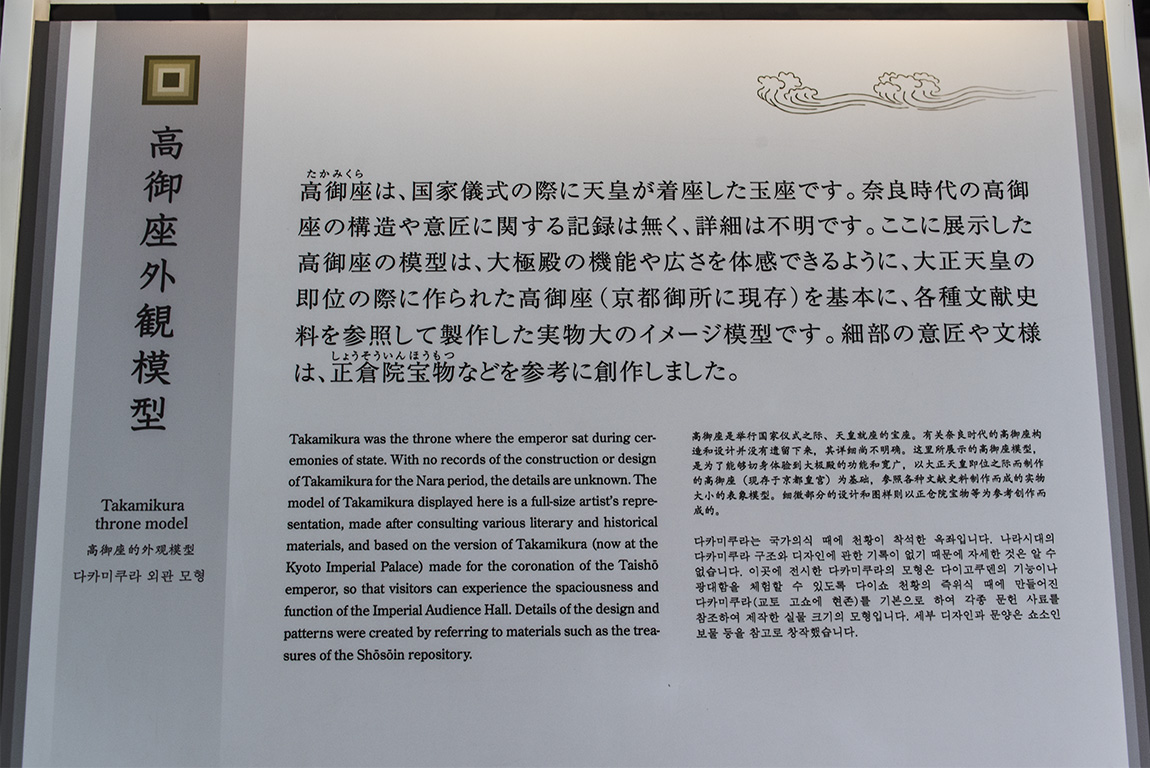

| 写真28: 高御座説明資料 |

|

| 写真29: 復元高御座 |

|

| 写真30: 復元高御座 |

|

| 写真31: 大極殿より朱雀門を望む |

|

| 写真32: 内庭の儀式説明図 |

|

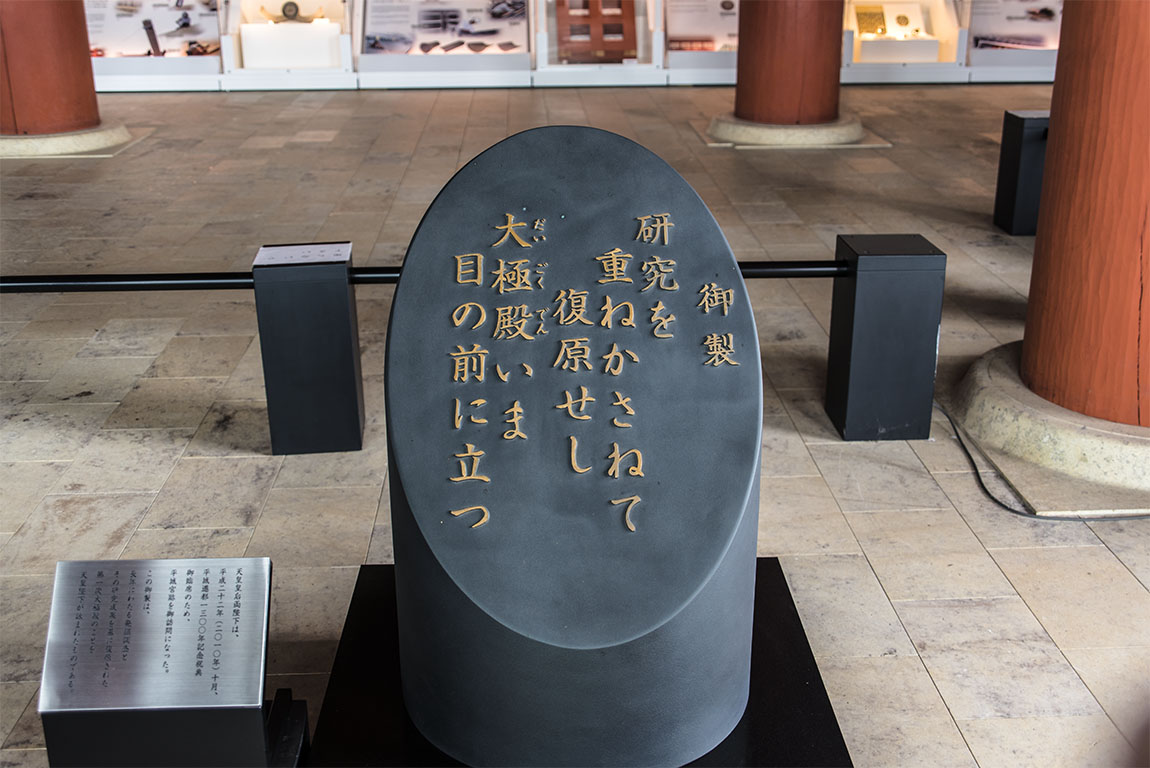

| 写真33: 現世天皇の御製 |

|

| 写真34: 内部の様子 |