3.31 晩秋の大和路を歩く(2017年)

2.日時・コース

・日時:2017年11月14日、15日

・場所:奈良中心部・興福寺周辺から南山麓吉野山を巡る

奈良中心部、興福寺国宝展鑑賞--公園周辺の秋彩撮影--近鉄吉野駅--吉野奥千本--中千本--下千本--近鉄吉野駅

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

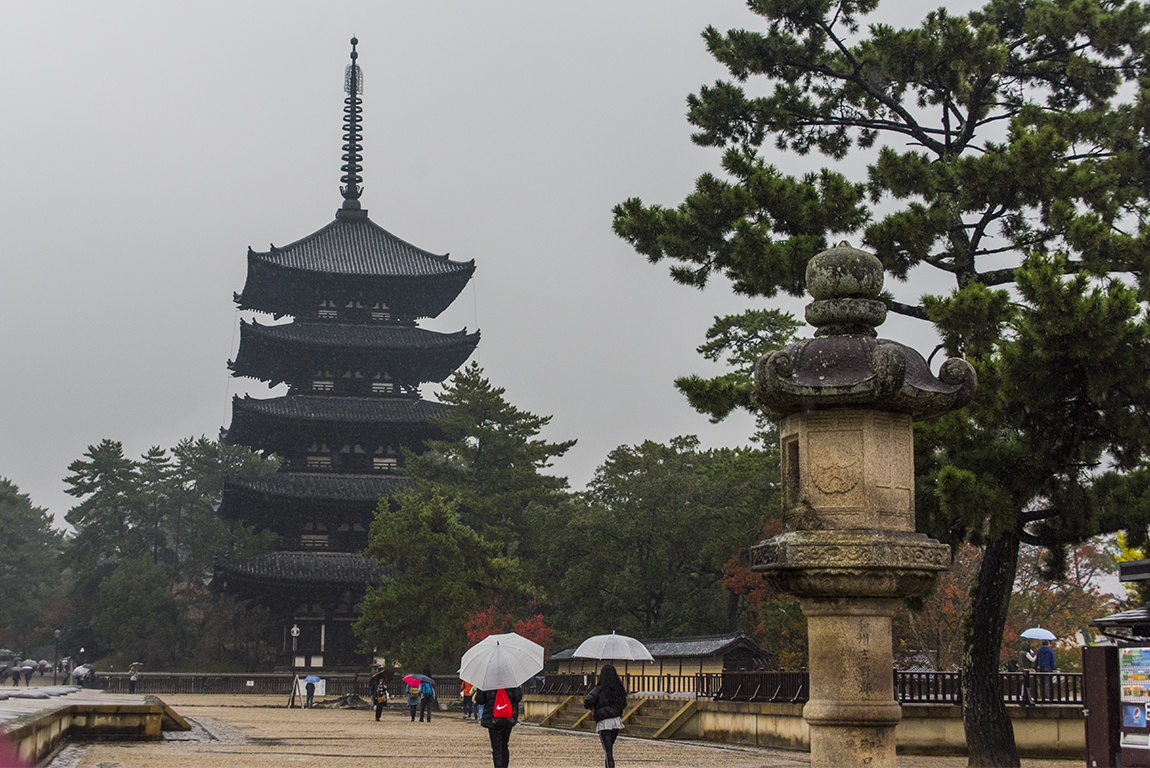

| 1.奈良公園・興福寺周辺 奈良へ来る度にこの地区へは何度も訪れております。秋は古都慕情を感じさせる風景に出会え、また格別です。 |

|

| 写真1.1: 興福寺秋彩(1) |

|

| 写真1.2: 興福寺秋彩(2) |

|

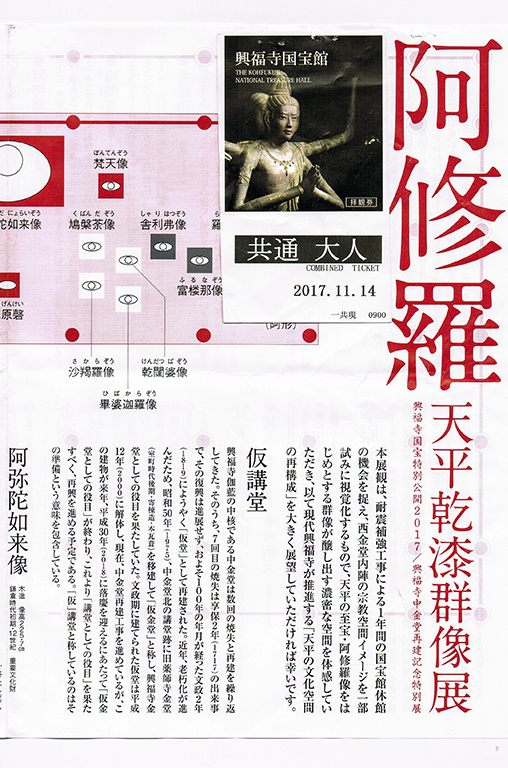

| 写真1.3: 興福寺国宝特別公開展 天平乾漆群像展 |

| 今回の展示会、阿弥陀如来像を中心に八部衆像、十大弟子像を配し、それらを身近な距離より鑑賞できるように工夫されていると言うので楽しみに訪れました。特に阿修羅をなど天平乾漆群像は、銅像や木像と違ったリアルさが息をのむような迫力感となって伝わって来ます。鑑賞しながら発願者の思惑、仏師の思いなどいろいろ思いを巡らしてしまいます。大変楽しめた展示会でした。 |

|

| 写真1.4: 古都秋彩 |

|

| 写真1.5: 古都慕情(1) |

| 雨があがり後の薄雲たなびく情景、その後日没前に夕日が望めて刻々と変わる錦秋の古都の彩り変化、これらの移り変わりに夢中になりカメラのシャッターを切り続けました。錦秋の古都夕彩を楽しめた一時でした。 |

|

| 写真1.6: 古都慕情(2) |

|

| 写真1.7: 古都慕情(3) |

|

| 写真1.8: 古都慕情(4) |

|

| 写真1.9: 古都慕情(5) |

|

| 写真1.10: 古都慕情(6) |

|

| 写真1.11: 古都慕情(7) |

| ---***--- |

| 2.吉野山 |

| 吉野と言えば桜ですが、その桜の陰に多くの歴史が刻まれています。神聖な修験道の山、信仰の山でもあり、中世では南北朝問題で後醍醐天皇が無念の涙を流しこの世を去ったのもここ吉野の山中です。吉野の秋彩を味わいながら古に思いをはせ幾つかの歴史遺産を廻りました。 |

|

| 写真2.1:奥千本・金峯神社参道 |

|

| 写真2.2:修行道・大峯奥駈道 |

| 金峯神社は修験道の修行場であると共に熊野本宮大社まで続く修行道のスタート地点です。 |

|

| 写真2.3: 金峯神社 |

| 奥千本の古社で吉野山の総地主神として信仰を集めていた。金峯とはこの辺りから大峰山までの総称で、古来地下に黄金鉱脈がある信じられていた・・仏教の黄金浄土説の地です。 |

|

| 写真2.4: 大峯修行場・・別称「義経隠れ塔」 |

| 本来は修行場であるが文治元年に源義経が隠れ、追ってから逃れるため屋根を蹴破って逃れたことからこの名が付きました。 |

| ---***--- |

|

| 写真2.5: 奥千本秋彩 高城山展望台付近 |

|

| 写真2.6: 秋彩に酔う |

| ---***--- |

| ・吉野水分神社(よしのみくまりじんじゃ) |

|

| 写真2.7: 吉野水分神社 |

|

| 写真2.8: 吉野水分神社境内 |

| 楼門を抜けると右手の本殿、左手の拝殿、正面の幤殿と四角に囲まれた神殿は格式高い雰囲気があります。1604年豊臣秀頼の再建による。祭神は本来は水の神だが”みくまり”が”みごもり”となまり、古くから子守明神として信仰を集めてきました。 |

|

| 写真2.9: 吉野水分神社本殿 |

|

| 写真2.10: 吉野水分神社幤殿の古御輿 |

| 格式ある貴重な古神社遺跡ですが少々管理不足で荒れているのが心配です。 |

| ---***--- |

|

| 写真2.11: 上千本秋彩 |

| ---***--- |

| ・金峯山寺 吉野のシンボルで存在で、修験道の総本山である。その本堂・蔵王堂は東大寺大仏殿に次ぐ木造大建築物です。現在の本堂は1592年に再建された室町時代末期の代表的な建築物です。中世には広大な寺領と僧兵を擁して一大勢力を誇った。 |

|

| 写真2.12: 本堂・蔵王堂 |

|

| 写真2.13:堂々たる本堂・蔵王堂 |

|

| 写真2.14: 南朝妙法殿 |

| この付近に一時南朝が置かれた場所で後醍醐天皇らが祀られています |

| ---***--- |

| ・如意輪寺 創建901~22年と伝えられる古刹、後醍醐天皇の勅願寺とされた寺です。天皇没後、寺の裏手に御陵が築かれました。楠正成など南朝の忠臣武士団の逸話が多く残る名刹です。 |

|

| 写真2.15: 如意輪寺本殿 |

|

| 写真2.16: 如意輪寺の建物 |

|

| 写真2.17: 後醍醐天皇塔尾陵 |

| 如意輪寺の裏手にあり、通常の御陵と違い北向き(京都方向)に造られています。 |