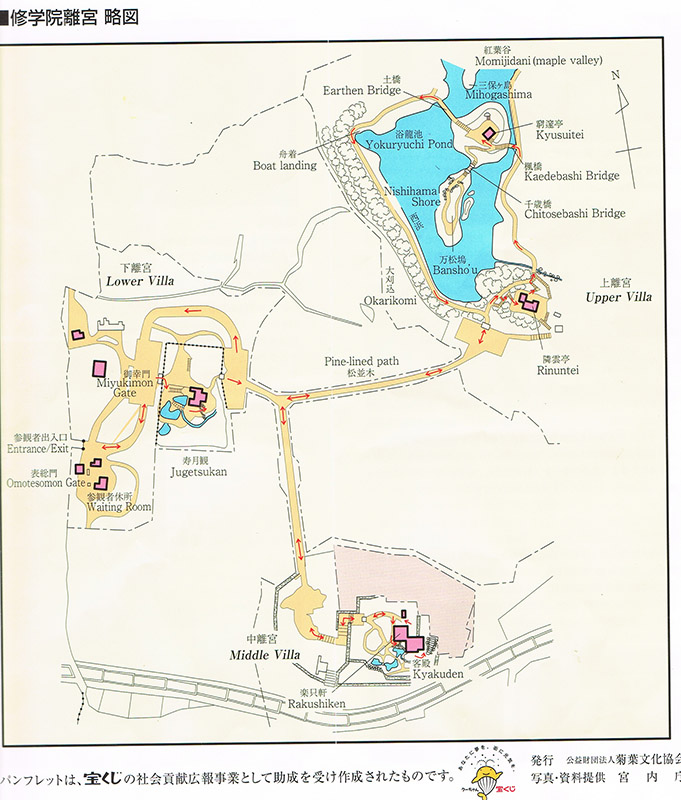

| 修学院離宮 1655年に後水尾上皇の山荘として創建された。上・中・下の三つの離宮(御茶屋)からなり、上離宮背後の山々や山林を借景とし、離宮間を結ぶ道並み、その道の両側に広がる田畑で構成されている。総面積は54万5千m2超える壮大な離宮である----下図参照 |

|

|

|

| 1.下離宮 | |

|

|

| 写真1: 下離宮の入り口「御幸門」 | |

|

|

| 写真2: 秋の風情 | |

|

|

| 写真3: 御幸門の装飾 | |

|

|

| 写真4: 御幸門の装飾 | |

| 柿葺きの屋根、花菱紋の透かし彫りが施されている | |

|

|

| 写真5: 瀟洒な庭 | |

|

|

| 写真6: 寿月観 | |

| 入り口にあり 離宮全体のもてなしの場であった | |

|

|

| 写真7: 寿月観 | |

| 柿葺き入母屋数寄屋風造り、扁額の「寿月観」は後水尾上皇の宸筆といわれている。 | |

|

|

| 写真8: 「寿月観」内部 | |

| 当時の公家階層の様式が覗え、日本間の原点と言えよう。 | |

|

|

| 写真9: 離宮間の道脇の松並木 | |

| 風格ある 一本一本の松である | |

|

|

| 写真10: 離宮内に広がる田園 | |

| 2.中離宮 | |

|

|

| 写真11: 中離宮の門 | |

|

|

| 写真12: 楽只軒 | |

|

|

| 写真13: 客殿 | |

| 中離宮は内親王の住まいらしく、雅な華やかさがある。正面の飾り棚は霞棚と呼ばれ天下の三棚の一つと称されている。 | |

|

|

| 写真14: 網に覆われた 鯉の図 | |

| 夜な夜な鯉が池に遊び出るのを防ぐため網が描かれたと言う・・・網のみの筆は丸山応挙と伝えられている。ユーモアが感じられます | |

| 3.上離宮 | |

|

|

| 写真15: 上離宮の門 | |

|

|

| 写真16: 瀟洒な小道 | |

| 離宮最高地点への坂道を登り詰めると離宮の展望所「隣雲亭」に至ります | |

|

|

| 写真17: 眼下に広がる浴龍池(隣雲亭より) | |

| 谷川をせき止めて作られた浴龍池、島の形は泳ぐ龍の姿に見立てて作られたと言われている。池を巡って苑路が設けられており、中島へは石橋でつながれている。ここよりの眺望は洛北の山々や洛中の町並みをも見渡せ、借景をうまく取り入れており、当時の後水尾上皇の心意気を感じさせる。現在も背後の借景に人工物が見られずよく保存されている。 | |

|

|

| 写真18: 自然の美しさを巧みに取り入れた苑路 | |

|

|

| 写真19: 中島への石橋・・千歳橋 | |

|

|

| 写真20: 千歳橋の両脇に設けられた四阿風の建物 | |

|

|

| 写真21: 輝く金銅製の鳳凰 | |

|

|

| 写真22: 窮𨗉亭 | |

| 中島の中央に設けられた宝形造りのの茶屋である。浴龍池を見渡せるように作られており離宮の主茶屋である。現存する創建当時の唯一の建物である。 | |

|

|

| 写真23: 船遊びに使う 船着き場 | |

|

|

| 写真24: 浴龍池景観(1) | |

|

|

| 写真25: 浴龍池景観(2) | |

| 石造りの橋と四阿風の建物は中国的な要素が感じられ、日本庭園としてはややアンバランスな景色である。しかしあえてこのような要素を入れたものと思えます。浴龍池はお船遊びの場であり、島々を船で廻りながら管弦や詩歌の宴が行われた---この錦秋の浴龍池、古の雅の場を演出するにまさに相応しい。 | |

|

|

| 写真26: 浴龍池景観(3) | |

|

|

| 写真27: 浴龍池景観(4) | |

|

|

| 写真28: 浴龍池景観(5) | |

| 上部の建物は隣雲亭 | |

|

|

| 写真29: 庭園秋彩 | |

|

|

| 写真30: 庭園秋彩(2) |