6. 台湾写真紀行(2)

1.日 時: 2011年11月16日〜18日

2.場 所:台北市内および近郊の以下の古刹を回りました

・保安宮(台北市内)

・行天宮(台北市内)

・龍山寺(台北市内)

・福佑宮(台北近郊の淡水)

・清水巖清水祖師(台北近郊の淡水)

3.概 要

台北を歩くと実に多くの寺院に出会う。その寺廟では早朝より多くの信者で賑わい生活の一部になっているように想われる。そしてその寺廟が全て非常に豪華であることに驚かされる。仏教と道教が二大宗教であるようだが、それに儒教(孔子廟)や民間の大衆廟が加わり狭い地域に多くの寺廟が並んでいる。またご利益があれば各宗派の神々を同時に祀るマルチテンプルで形成されており、台湾独特の合理性を観ることができる。この辺が台湾人のバイタリテェイの源泉であるかもしれない。

歴史的に観ると未開の台湾に中国大陸より同郷の集団で移住し街を形成する。まだ秩序も中国本土の縛りも弱い時代、その街の発展段階で近隣の異郷集団や源住民との衝突(機闘)が数多く繰り返される。そのような環境下で廟は街の同郷人の精神の拠り所であるとともに政治や防御施設を兼ねる重要な施設になっていく。それらの廟は街の繁栄発展とともにお互いに他の廟と競い合うように豪華に改築改装されていく。 そして社会が安定した現在でも、その歴史的精神構造は生き続いている、・・と考察されます。

今回台北近辺の古刹をまわり、台湾人の歴史と精神構造の一端を垣間見ました。

* 下へスクロールすると写真がご覧になれます

(1).保安宮

1804年創建の台北の古刹の一つです。医療の神様である保生大帝を主神として祀っており、病に悩む人や無病息災を願う人々が台湾全土からやってくるとのことです。この保安宮も他の寺廟と同様に仏教と道教が同居しており、ご利益がある神なら何でもありの合理性を持っています。昔大陸からこの淡水河沿いのこの地に移住して住む人々(泉州の同安県の人々)にとっては保安宮は宗教上の拠り所であるとともに、近隣地区との紛争などいざという時の防御拠点であったようです。淡水川沿いの他の移住民たちに常に対抗心を持ち、とりわけ上流の古刹・龍山寺には負けられないとして、街の発展とともに廟が改装され重厚・華美になったようです。

1.重厚・豪華な古刹

|

| 保安宮の建築は、造形が雄大で彫刻が精緻です。前殿、正殿、後殿の三進式と左右の護龍で形成されている。特に稜柱の彫り物や屋根の飾り、軒下の彫刻は精巧緻密であり、重厚豪華で見る人を圧倒させる。 |

|

| 写真1.1: 重厚な山門(三川門) |

|

|

| 写真1.2: 山門に鎮座する獅子像 |

| 龍柱や梁の見事な彫り物、時代を感じさせる |

|

| 写真1.3: 保生大帝を祀っている本殿 |

中央に主神、左右に天上聖母(ま祖)と註生娘娘が祀られている

重層入母屋造りで、前の四本の龍柱のうち2本は日本統治時代の大正4年、1本は清朝時代の作と言われている |

|

| 写真1.4: 精緻な屋根飾り |

|

|

| 写真1.5: 軒下の見事な飾り付け |

|

|

| 写真1.6: 見事な屋根飾り |

| 屋根の隅々までいろいろな彫刻飾りで覆われており、その精緻さに驚かされる |

|

| 写真1.7: 風格がある神農大帝を祀る後殿 |

| 柱には台湾では珍しい花鳥の彫り物、後ろの柱に大正七年の記名がある |

|

| 写真1.8: 重厚華美な正殿正面 |

|

|

| 写真1.9: 軒下一面に飾られている金色の彫刻像 |

|

|

| 写真1.10: 重厚な爐 |

| 神殿の神々ごとに爐が置かれている |

|

| 写真1.11: 歴史を感じさせる壁画や梁の彫り物 |

| −−−−−− |

| 2.人々の祈り |

台湾の人々は信仰心が厚い。老若男女多くの人々が参拝に訪れ祈願している。その真摯な姿に感銘し、邪魔にならないようにそっと撮らしていただきました。

医療の神様ということで参拝者に混じり私も大きな線香とお供え物を購入し健康を祈ってきました。 |

|

| 写真1.12: 人々の祈り |

|

|

| 写真1.13: 人々の祈り |

|

|

| 写真1.14: 人々の祈り |

|

(2).龍山寺

1738年創建で、台北市内で最も古い寺院の一つです。中国福建省の龍山寺から分霊した観音菩薩を祀る寺で、この地区に移住してきた中国福建省の同郷人の守り神であったようです。この寺も台湾の他の寺と同様に仏教と道教の神様が同居しており数々の神が一同に祀られています。どのような悩みや願い事も聞いてくれる神様がいるという何とも合理的なお寺であり、そのためか現在では台北で参拝客の最も多い寺廟になっています。日本からの観光客の観光スポットにもなっております。

| 1.台北最古のお寺 |

| 270年余の歴史があり、その間何度か大改修が行われきた。現在の伽藍は第二次大戦の米軍の空襲で焼失後、1953年に再建されたものです。中国宮殿式廟宇建築を採用した壮麗かつ荘厳な様式で国宝に指定されています。 |

|

| 写真2.1: 大きな山門 |

| LEDデイスプレイがあるのは何とも現在の台湾らしい飾り付けである |

|

| 写真2.2: 前殿前の庭園 |

| 噴水や滝がある前庭 |

|

| 写真2.3: 歴史を感じさせる前殿(三川門) |

|

|

| 写真2.4: 反り返った豪華な多重屋根 |

| 今にも飛び立ちそうな龍や鳳凰、中国伽藍建築を代表する作りです |

|

| 写真2.5: 重厚で風格のある門構え(前殿) |

| この蟠龍柱は鋳銅製で台湾で唯一のものです |

|

| 写真2.6: 多くの参拝者で賑わう正殿前 |

| 豪華な金色の香炉、手前が観音爐、奥が天公爐 |

|

| 写真2.7: 前殿に設置されている経台で祈る参拝者 |

|

| −−−−−− |

|

| 2.人々の祈り |

|

| 写真2.8: 大きな線香に火を入れる信者 |

|

|

| 写真2.9: 大きな蝋燭を灯す信者 |

|

|

| 写真2.10: 人々の祈り |

|

|

| 写真2.11: 人々の祈り |

|

|

| 写真2.12: 人々の祈り |

|

|

|

| 写真2.13: 人々の祈り |

|

|

| 写真2.14: 人々の祈り |

|

|

| 写真2.15: 人々の祈り |

|

|

| 写真2.16: 人々の祈り |

|

|

| 写真2.17: 人々の祈り |

|

|

| 写真2.18: 人々の祈り |

|

|

| 写真2.19: 教えと導き |

|

|

|

|

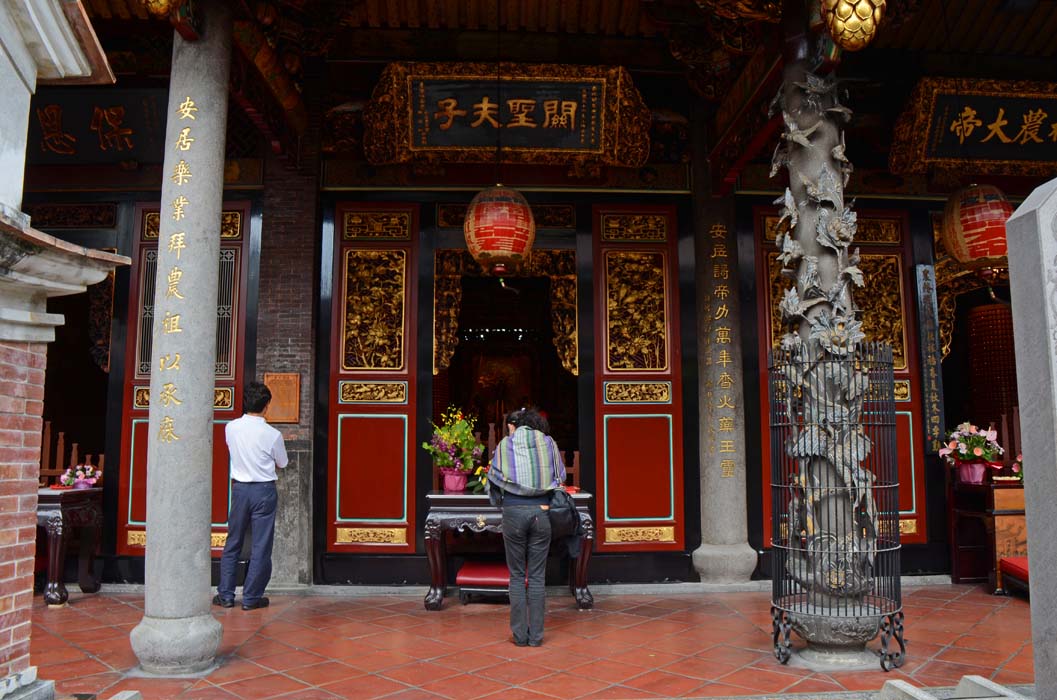

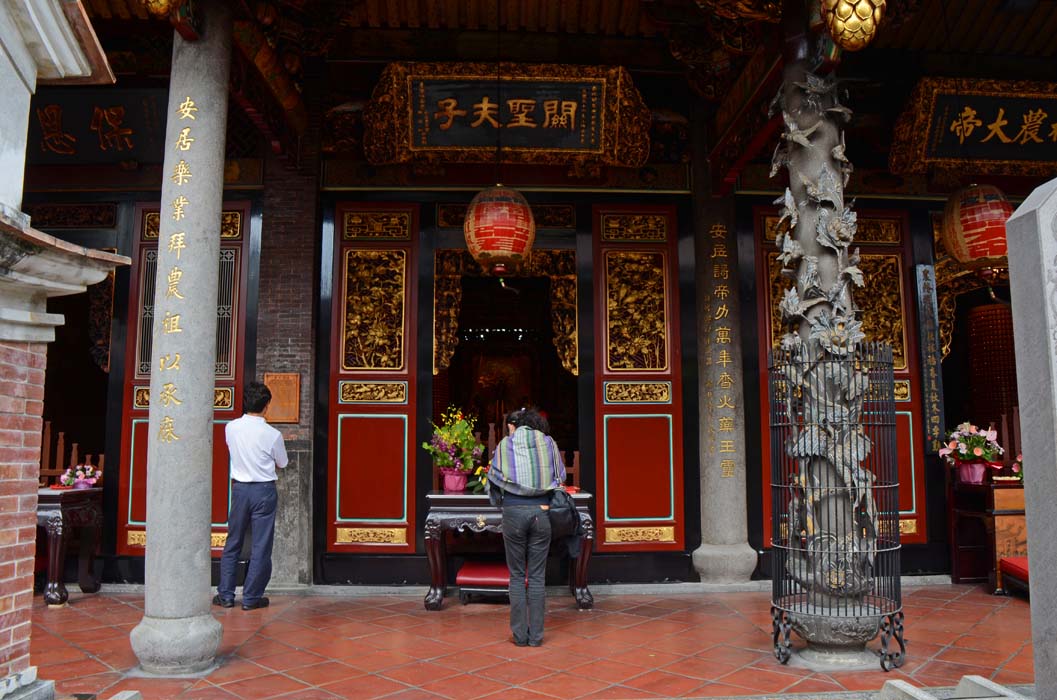

(3)行天宮

1956年創建の比較的新しい道教の廟で主神は関聖帝君(三国志の関羽)です。ここも他の廟と同様に儒教・仏教・道教の混在した神々を祀っております。特に関羽は商売の神様として知られており商売繁盛を祈願する参拝者で賑わっております。この廟は個人が創建し、教育や医療などにも活動範囲を広げている新興宗教法人のようです。

|

| 写真3.1: 山門 |

|

|

| 写真3.2: 新しい廟らしく屋根の作りも簡素 |

|

|

| 写真3.3: 屋根の龍飾り |

|

|

| 写真3.4: 本殿前の参拝者 |

|

|

| 写真3.5: 人々の祈り |

|

|

| 写真3.6: 人々の祈り |

|

|

| 写真3.7: 人々の祈り |

|

|

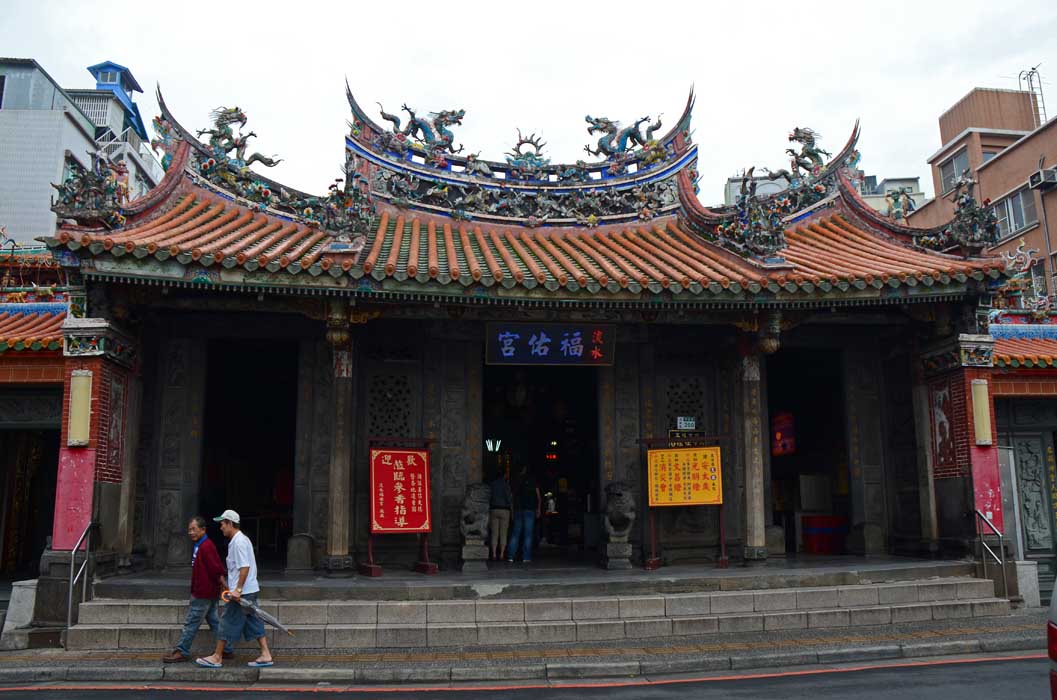

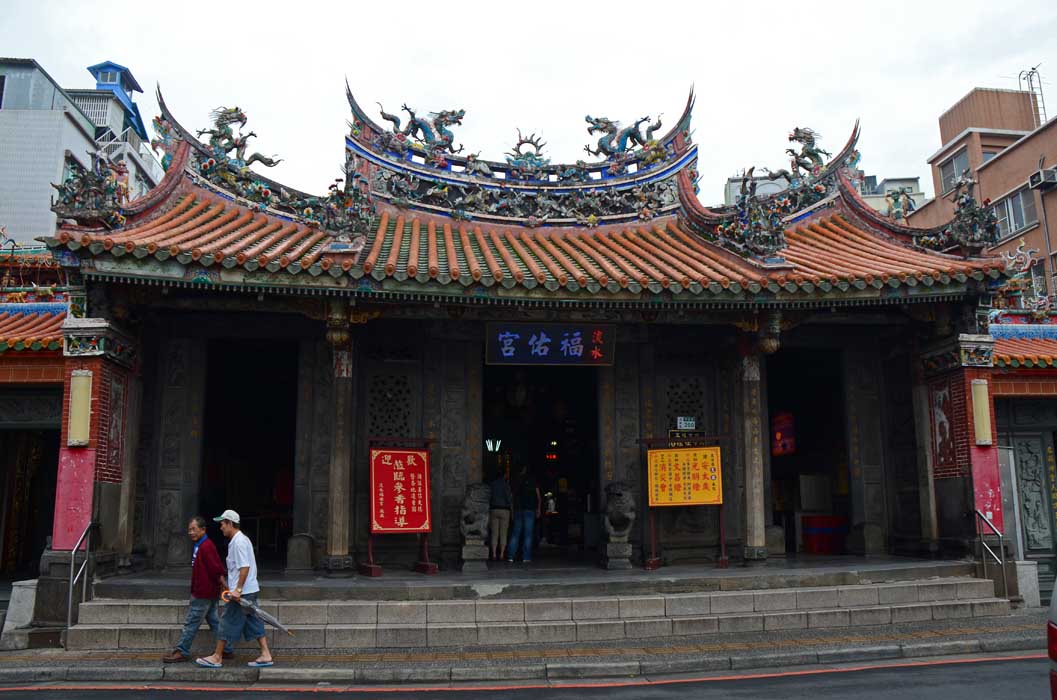

(4)淡水の古刹・・・福佑宮と清水巖清水祖師

台北を流れる淡水河の河口に位置する淡水、台湾の歴史上多くの変遷があった地域です。現在の台北が未開の時代にこの地にスペイン人が進出し要塞を築き、その後オランダ、英国など諸外国がこの地に拠点を築いた歴史上の場所です。清朝が支配するようになってから台湾最大の港湾として繁栄しましたが河口の変質でその後漁港と変身した淡水です。約1km足らずの淡水河沿いの狭い地域に中国本土より古くからの移民者が街を起こしたところです。そのためこの狭い地域に移民者各自の宗教習慣を持ち込んだ多くの古刹があり、今でも古い街並み(老街)が残っております。

| 1.福佑宮 |

| 1796年創建の淡水で最も古い廟です。港町らしく海の守り神・天上聖母のマ祖を主神としてます。国の遺跡に指定されています。 |

|

| 写真4.1: 正殿 |

|

|

| 写真4.2: 正殿の神々 |

| 清がこの主神に祈願しフランスと戦い勝利したことを祝い、光緒帝から送られた額が飾られている |

|

| 写真4.3: 豪華な正殿内部 |

|

|

| 写真4.4: 正殿の香炉より真正面にそびえる観音山が望める |

|

|

| 写真4.5: 淡水河対面の観音山 |

| 河口の霧に浮かび上がる姿は神秘的です |

| −−−− |

| 2.清水巖清水祖師 |

| 1937年創建、天災など災害を予知する神として地元での信仰が厚い。屋根飾りや内部の装飾は豪華で、全て台湾の名家の作品と言われています。 |

|

| 写真4.6: 正殿 |

|

|

| 写真4.7: 独特なそり屋根と豪華な屋根飾り |

|

|

| 写真4.8: 華麗な正殿内部 |

|

|

| 写真4.9: 黄金色に輝く各神々の廟 |

|

|

「1.2海外写真紀行」へ戻る